経費精算とは?基礎から業務フロー・課題・解決策まで徹底解説【事例あり】

「毎月の経費精算業務で残業が増えている」「申請ミスが多くて差し戻しばかり」「領収書の山に埋もれて保管スペースが足りない」……日々の経費精算で、こんなお悩みはありませんか。

もし、あなたがこのような経費精算に関する課題を抱えているなら、この記事がお役に立ちます。

経費精算は、事業活動に不可欠なだけでなく、企業の健全な経営を支える重要な業務です。しかし、その複雑さから多くの企業で非効率やミスが生じやすいのも事実。

この記事では、経費精算の基本的な知識から、具体的な業務フロー、よくある課題とその解決策まで、経理担当の方々に役立つ情報を網羅的に解説します。経費精算業務を効率化し、会社全体の生産性を向上させるヒントが満載なので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事の目次

経費精算とは

経費精算とは、従業員が会社の事業活動のために一時的に立て替えた費用(交通費、消耗品費など)を、会社が従業員に払い戻す一連のプロセスのことです。

経費として認められるのは、業務遂行のために「必要」かつ「適切」に支払われた金銭のみ で、これを証明するために領収書やレシートなどの証憑(しょうひょう)の提出が義務付けられています。個人的な買い物やプライベートな旅行費用は、当然ながら経費の対象外です。

そもそも経費とは?「費用」との違い

経費精算の対象となる 「経費」とは、「経営費用」の略称であり、企業の売上や利益を生み出すために直接的に発生した支出 を指します。具体的には、営業活動で発生する交通費、オフィスの備品購入費などの消耗品費、会議のための費用などが含まれます。

これに対し、 「費用」は会社全体の運営に関わるあらゆる支出を指す、より広義な概念 です。経費は費用の一部であり、会計上、特定の目的のために使われた費用を経費として区別することで、企業の利益を正確に算出し、法人税額を決定する重要な役割を担っています。

経費精算の種類

経費精算は「小口精算」「交通費精算」「旅費精算」の3つに分けられます。それぞれについて、以下で詳しく解説します。

小口精算

小口精算とは、消耗品費や会議費などといった少額かつ頻繁に発生する経費を、小口現金を用いて精算することを指します。現金出納帳を用いて、現金の出入りを記録します。

交通費精算

交通費精算とは、取引先への訪問などで発生した交通費を精算することです。電車代やタクシー代、バス代など、比較的少額の交通費の精算が当てはまります。

関連記事:交通費精算のやり方や申請時の注意点|経理業務でよくある課題とは?

旅費精算

旅費精算とは、遠方へ出張した際にかかった費用を精算することです。飛行機代、新幹線代などの交通費、宿泊費のほか、会社で定められている日当(出張手当)もこれに該当します。

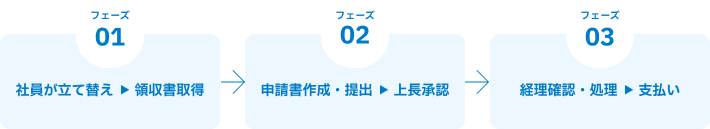

経費精算の流れと各フェーズの効率化ポイント

ここでは、一般的な経費精算のプロセスを3つのフェーズに分けて解説します。

フェーズ1:社員が費用を立て替え、領収書をもらう

はじめに、業務で発生する費用を社員が自分の所持金から立て替えて支払います。具体的には、営業活動や出張の際の旅費交通費、取引先との会食に伴う交際費、オフィスで使う備品などの消耗品費などが対象になります。

このとき、社員は必ず領収書を発行してもらう必要がある点に注意しましょう。 経費精算の対象になる、業務に必要な費用を立て替えたことを証明するためです。

なかには、慶弔金や自動販売機での支払いなど、領収書が発行されないケースも存在します。その際は、日付や支払先、金額、用途を出金伝票に記載するなど、ルールを定めておくことが重要です。

フェーズ2:社員が経費精算申請を行い、上長の承認を得る

社員は、社内のルールに基づき経費精算書を作成し、領収書を添付したうえで、決裁権限のある上長に提出します。経費の対象になる条件や申請期限、金額の上限などは会社によって異なるため、自社のルールを確認しておきましょう。

経費精算書については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:経費精算書とは?項目や書き方・フロー整備のポイント

提出後は、 承認フローに基づき、申請書の内容に不備がないか、立替金の金額に間違いがないか、実際にその訪問が行われたか、社内規定に照らして適切な申請であるかなどが確認されます。申請承認を得た申請書は、次の手順で経理業務に回ります。

フェーズ3:経理担当者が内容を確認し、精算を行う

承認業務が完了したら、いよいよ経理による承認作業と支払い作業に入ります。

まず、経理担当者は提出された申請書の内容に問題がないかをよく確認する必要があります。たとえ上長承認を通っていても申請書に誤りが見つかることは少なくありません。特に多くの部下を抱える上長の場合、すべての申請書によく目を通せずに承認してしまっている可能性があります。

また、管理職は経費精算を専任業務としていないことがほとんどなので、社内規定のすべてを正しく把握していないケースも存在します。こうした背景から、受領した書類は基本的に経理部門において再度確認する必要がある のです。

経理部門で経費精算申請書を確認し、問題なければ会計処理と振込作業を行います。会計処理では、申請ごとに勘定科目や税区分を確認し、会計ソフトに情報を入力するのが一般的です。これらの作業を全従業員の全申請分、もれなく行います。

続いて、従業員が立て替え払いした金額を現金で手渡すか振り込みます。一人ひとり金額が異なるので、正確に払い戻しすることが重要です。

経費精算の対象になる費用・ならない費用

経費として認められる費用と認められない費用には、明確な線引きがあります。ここでは、それぞれの具体的な項目と、判断のポイントについて解説します。

経費精算の対象になる費用

事業活動に直接関連し、収益を得るために必要な支出は経費として認められます。主な費用項目は以下の通りです。

【経費の具体例】

| 勘定科目 | 具体例 |

|---|---|

| 人件費 | 給与、賞与、手当など |

| 消耗品費 | 文房具代、印刷用紙代、ガソリン代など |

| 接待交際費 | 飲食代、中元代、歳暮代など |

| 旅費交通費 | 電車代、タクシー代、宿泊費など |

| 研究開発費 | 調査・実験・試作にかかった費用など |

| 新聞図書費 | 新聞購読料、書籍・雑誌の購入費用など |

| 通信費 | 電話代、インターネット使用料、送料など |

| 広告宣伝費 | 広告料、WEBサイト運用費用、ノベルティ制作費用など |

| 水道光熱費 | 電気代、ガス代、水道代、灯油代など |

| 地代家賃 | 店舗家賃、倉庫家賃、敷地の土地代など |

| 減価償却費 | 機械の費用、車両の費用、器具備品の費用など |

| 車両運搬具 | 自動車の費用、自転車の費用、電車車両の費用など |

| リース料 | コピー機・パソコン・自動車のリース費用など |

| 福利厚生費 | 慰安旅行費、住宅手当、保養所の維持管理費用など |

| 法定福利費 | 健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料など |

| 諸年会費 | 商工会議所・法人会・中小企業協同組合の会費など |

| 修繕費 | 店舗・自動車・備品・機械の修理費用など |

| 支払手数料 | 振込手数料、発行手数料、仲介手数料など |

| 租税公課 | 固定資産税、法人事業税、自動車税など |

| 損害保険料 | 火災保険料、盗難保険料、損害賠償責任保険料など |

| 雑費 | クリーニング代、ごみ処理費用、キャンセル費用など |

経費精算の対象にならない費用

企業の事業運営と直接関係がない、あるいは税法上の扱いが異なる費用は経費として認められません。誤って計上しないよう注意が必要です。

具体的には、以下のような費用が挙げられます。

- スーツ等の衣類の購入費用

- 法人税や法人住民税

- 役員や従業員の個人的な飲食費や旅行費用

法人税や法人住民税

法人税や法人住民税は、企業が上げた利益に対して課される税金であり、利益を確定した後にその利益から支払われるものです。そのため、「収益を得るためにかかった費用」という経費の定義には当てはまらず、経費として認められません。

ただし、同じ税金でも 法人事業税は、事業活動を行う上で発生する費用とみなされるため、翌事業年度の経費として損金算入が可能 です。

スーツ等の衣類の購入費用

一般的なスーツや私服など、プライベートでも着用できる衣類の購入費用は経費として認められません。これは、業務と私生活の区別がつきにくく、経費の公平性を保つためです。

一方で、現場作業員の安全服や医療従事者の白衣など、 業務中にのみ着用する特定の制服や作業着などを会社が従業員に支給する場合は、福利厚生費として経費の対象となる場合があります。

役員や従業員の個人的な飲食費や旅行費用

業務とは無関係の、役員や従業員個人の飲食費や旅行費用は経費になりません。私的な支出と業務上の支出の区別を曖昧にすると、税務調査の対象となるリスクがあります。

経費精算に手間がかかる3つの要因

経費精算は、あらゆる企業で発生する業務であるにもかかわらず、手間がかかることで悩んでいる企業が少なくありません。なぜこれほどまでに手間がかかってしまうのでしょうか。その主な要因を3つの観点から解説します。

手入力によるミスや二度手間の発生

経費精算の手続きを進めるにあたり、経費精算書に日付、金額、用途など多くの情報を記載する必要があるため、手作業での入力はミスが発生しやすくなります。 特に、紙の申請書を使用している場合、従業員が手書きで記入し、さらに経理担当者が会計システムに手入力するという、二度の転記作業が発生します。これは非効率なだけでなく、ミスを引き起こす温床にもなっています。

申請や承認の遅延

経費精算の申請内容に不備があると差し戻しが発生し、再提出や確認作業が繰り返されるため、申請者・承認者・経理担当者それぞれの手間が増えてしまいます。

さらに、承認者が多忙で確認が滞ると、経理部門は処理を進められず、締め処理や月次決算にしわ寄せが発生します。

このように、 申請や承認の遅延は業務の停滞を招くだけでなく、関係者全員の負担を増やす要因となっています。

関連記事:経費精算で「めんどくさい」と感じる場面は?経理の課題の解決方法

領収書の紛失や保管の負担

紙の領収書やレシートは、紛失のリスクが常に伴います。紛失してしまうと経費精算ができず、従業員が金銭的な不利益を被る可能性も。さらに、 経理部門では受け取った書類をファイリングして保管する必要があり、保管作業や、保管スペースの確保に手間がかかっています。 こうした物理的な管理の煩雑さが、経費精算業務の負担を増大させています。

経費精算にかかる手間を解消するための2つのステップ

経費精算の手間をなくすためには、まず現場で実践できる工夫を取り入れたうえで、最終的にはシステムを活用して根本的に改善することが効果的です。

ここでは「自社で取り組める工夫」と「クラウド型経費精算システムの導入」という2つのステップに分けて解説します。

1. 自社で取り組める工夫

まずはじめに自社でできる工夫を取り入れることで、日常的に発生する手間を減らすことが可能です。ここでは代表的な3つの工夫を紹介します。

入力作業のルール化と簡素化

経費精算の手間を減らす第一歩は、 従業員が行う入力作業をできる限りシンプルにすること です。たとえば、入力項目を必要最小限に絞る、フォーマットを統一する、といった工夫により、ミスや二度手間を防止できます。

承認フローの明確化

承認経路が複雑だと、承認者が不在のときに処理が止まりがちです。 承認ルートをあらかじめ整理しておく、代理承認者を設定しておくなどのルールづけ により、遅延を防ぐことができます。

領収書管理の徹底

紙の領収書やレシートは、失くさないように回収・保管する仕組みを社内で整える必要があります。 提出期限を明文化したり、経理担当者が定期的に定期的にチェックしたりする ことで、紛失リスクを減らせます。

2. 経費精算システムの導入で根本解決

自社で工夫することによって一定の改善が期待できますが、どうしても「人的作業に依存したまま」となります。そこで有効なのが、経費精算システムの導入です。

入力や承認、保管を効率化できる

経費精算システムを導入すれば、領収書の電子化や自動入力、承認フローの可視化などによって、 手作業で発生していた多くの手間を削減 できます。

企業全体の業務効率化につながる

経費精算の効率化は、経理担当者だけでなく申請者や承認者の負担軽減にも直結します。その結果、 月次決算の迅速化や内部統制の強化といった、会社全体のメリット にもつながります。

経費精算システムを導入するメリット・デメリットについては、次の見出しで詳しく解説します。

経費精算システムを利用するメリット・デメリット

経費精算システムとは、経費精算にかかわるすべての業務を効率化できるシステムです。導入することで具体的にどのようなメリット・デメリットがあるのか確認してみましょう。

経費精算システムを利用するメリット

(1)経費精算を効率化できる

申請者

経費精算システムを導入するメリットは、経費精算を効率化できる点です。たとえば、これまで手作業で行っていた交通費精算でシステムを活用すれば、交通系ICカードの取込機能により、履歴を利用できるようになります。さらに、システムとクレジットカードを連携すれば、利用明細から申請書を作成することも可能です。 すべての申請がWebで完結するので、いつでもどこでも経費精算の手続きを進められます。

承認者

経費精算システムにはオンラインでアクセスできるため、WEBからいつでもどこでも承認作業ができるようになります。 承認者が外出や出張などで長期間にわたり席を外す場合でも、承認の段階で手続きが滞る心配がありません。 社内の経費精算フローがスムーズになるのがメリットです。また、外出中の承認者がスキマ時間を活用して、効率的に承認作業を進めることもできます。

経理担当者

経費精算システムを利用すると、申請データを作る時点で自動仕訳が可能となったり、会計ソフト側へ経費申請のデータを取り込んだりできるため、入力の二度手間がなくなります。 ミスが減ることで経理部門における確認作業や入力作業の負担が軽減されるのは、大きなメリットといえる でしょう。現状の経理業務の無駄をなくして、担当者の業務負担を抑える効果が期待できます。

関連記事:経費精算を効率化する方法とは?システム導入で解決できる課題も解説

(2)ミスや不正を低減できる

経費精算システムにはミスや不正を予防する機能が多く搭載されています。たとえば、乗換案内機能を利用すれば、駅名を選択するだけで交通費の自動計算が可能です。事前に定期券を登録していれば控除が自動化されるため、二重申請の心配はありません。

また、システムには社内規定に反する申請にエラーを出したり、申請を差し止めたりする機能もあるので、不正の防止も期待できます。 経費精算におけるミスや不正を減らせるのがメリット です。

関連記事:経費精算のワークフローシステムのメリットは?複雑な業務を簡単に

(3)ペーパーレス化につながる

経費精算システムは書類の電子化にも寄与します。システム上で申請から経理処理まで完結できるため、手続きでは紙の申請書が不要です。社内のペーパーレス化を推し進めるためにも役立ちます。

さらに、電子帳簿保存法対応システムを導入すれば、領収書や請求書の原本を破棄しても問題ありません。これにより、 ファイリング作業や保管スペースの確保などが不要 となります。

関連記事:紙やExcelでの経費精算のデメリットとは?経費精算システムが楽楽解決!

経費精算システムを利用するデメリット

(1)費用がかかる

経費精算システムの導入時には、初期費用や月額費用などの金銭的なコストが発生します。ただし、クラウド型の経費精算システムを選択すれば、機器の設置が不要なため初期費用を抑えやすく、プランによっては月額費用も低めに抑えられるでしょう。費用負担をできるだけ抑えたい場合は、クラウド型のシステムを導入するようおすすめします。

また、現状の経費精算業務で紙の印刷代、ミスによる重複支払い、残業による人件費などが発生している場合は、システムの導入後に改善される可能性があります。無駄な費用が削減されることも踏まえて、システムの活用を検討すると良いでしょう。

(2)システムによっては自社のオペレーションを変える必要がある

新たに経費精算システムを導入するにあたり、申請や承認のフローをシステム側に合わせるために、現状の経費精算のフローを変える必要があるかもしれません。導入直後は、新たなフローに慣れるまで担当者の負担が増加することを押さえておきましょう。

その際、カスタマイズ性の高い経費精算システムを選べば、導入時の負担を減らせるのが魅力です。

経費精算業務を効率化した事例3選

実際に、経費精算システム「楽楽精算」を活用して業務効率化を実現した事例を3つご紹介します。

中川製袋化工株式会社様の事例

1929年に紙袋メーカーとして創業した、包装用品の老舗専門メーカーである中川製袋化工株式会社様。同社には紙至上主義の文化が根づいており、データやテキストで情報共有する文化がありませんでした。

取締役総務部長の立山氏が主体となり、既存の業務プロセスを抜本的に見直し、ペーパーレス化による業務効率化を目指す取り組みを推進。経費精算システムとして「楽楽精算」を導入しました。

「楽楽精算」の導入を契機に、4ヵ月で3拠点が現金精算を廃止。社内で成功事例を伝播させ、業務効率化の波を拡大していくことを目指しています。

>> 「楽楽精算」を導入したことで経費精算と社内稟議の一元管理を実現した事例:中川製袋化工株式会社

生活協同組合コープこうべ様の事例

生活協同組合コープこうべ様は、既に別の経費精算システムを導入していたものの、これまでのシステムでは電子帳簿保存法への対応ができないという課題を抱えていました。

そこで、グループ子会社での導入実績のあった「楽楽精算」への乗り換えを検討。電帳法に対応しているだけでなく、導入時のサポートが手厚い点や、料金が定額かつ比較的低価格という点も決め手になりました。

「楽楽精算」の導入後は、電子帳簿保存法への対応と同時に経費申請のペーパーレス化も実現。領収書ありの申請については申請から承認までの時間短縮につながっています。さらに、社内メール便の投函・開封作業の廃止により、作業時間も短縮できています。

>> 電子帳簿保存法への対応とペーパーレス化を実現した事例:生活協同組合コープこうべ様

サンスターグループ様の事例

サンスターグループ様では、経費精算の業務自体はシステム化されていましたが、領収書などは紙で添付する形で運用されていました。さらに、経費精算に関わるルールが細かく定められており、ルールをチェックする経理側の負担が大きく、作業が属人化しているという課題がありました。

従来のシステムでは支払依頼の画面で少し複雑な仕訳(資産勘定等)を入力する必要があり、ミスや訂正が発生していました。「楽楽精算」では、仕訳出力を設定することでユーザー側が費用項目を選択すれば借方・貸方共に正しい仕訳が会計システムに連携されるため、申請時のミスの低減につながっています。経理担当者側でも訂正連絡の回数が減り、作業工数を削減。システムの導入後に改善できた工数は、1年間で約1,500時間以上にのぼります。

経費精算システムなら楽楽精算

ここまで、経費精算の基礎知識から具体的な業務の流れ、そして多くの企業が抱える課題とその解決策としてのシステム導入について解説しました。経費精算は単なる事務作業ではなく、企業の健全な経営を支え、法人税の計算にも影響する重要な業務です。

もし、貴社が「経費精算の手間を減らしたい」「ミスや不正を防止したい」「ペーパーレス化を進めたい」といった課題を抱えているなら、 累計導入社数No.1の経費精算システム「楽楽精算」 がその解決をサポートします。

選ばれる理由1:累計導入社数No.1※の実績と信頼

「楽楽精算」は、10年以上にわたり多種多様な業種・業態・規模の企業に選ばれ続けている実績が強み です。多くの企業が抱える経理業務の「困った」を解決するための多彩な機能とノウハウが凝縮されています。

選ばれる理由2:貴社に寄り添う「専任サポート体制」

「システム導入は初めてで不安」「操作に慣れていないスタッフが多い」といったご心配はいりません。楽楽精算では、貴社の経理業務を深く理解した 専任のスタッフが、導入初期から電話やメールで丁寧にサポート。 導入前から導入後まで、安心してシステムを活用いただけるよう伴走します。

選ばれる理由3:貴社の業務フローに合わせた「柔軟なカスタマイズ性」

「既存の経費精算ルールを変えたくない」「使い慣れたExcelや紙のフォーマットを再現したい」といったご要望にも、楽楽精算は柔軟に対応可能です。 既存の申請項目や書類のレイアウト、承認フローなどを自由にカスタマイズできるため、貴社に最適な形でシステムを運用できます。

今すぐ経費精算業務の課題を解決しませんか?

経費精算の非効率は、従業員の負担増だけでなく、会社全体の生産性低下にもつながります。貴社の経費精算フローに合わせて運用しやすい「楽楽精算」で、煩雑な業務からの解放と、よりスマートな経営を目指しませんか?

以下のフォームから無料で資料請求が可能です。お気軽にお問い合わせください。

※ デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2025年1月号:https://mic-r.co.jp/micit/2025/)より

「楽楽精算」の

資料をメールでもらう

電子帳簿保存法対応!経費精算システム「楽楽精算」の製品概要や導入メリット、機能などが詳しくわかる資料をメールでお送りします。

この記事を読んだ方におすすめ!

オススメの人気記事

記事執筆者紹介

「楽楽精算」コラム編集部です。

経理担当者様の日々の業務にプラスとなるお役立ち情報

「楽楽精算」最新情報をお届けしていきます!

使い勝手が気になる方へ。